代襲相続とは?対象となる人は?司法書士が解説

目次

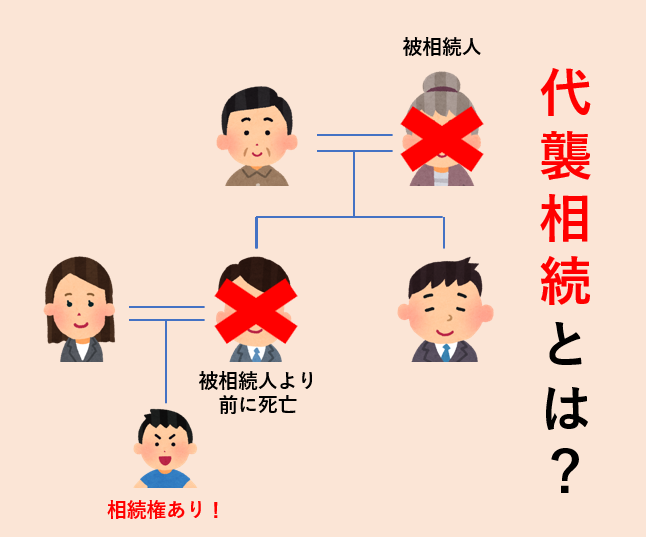

代襲相続とは?

代襲相続の定義と法的背景

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人の相続開始前に死亡していた場合に、その相続人になるはずだった人の子供が相続人として権利を引き継ぐことを言います。この制度は、法定相続人が相続の機会を失った場合に、その子供が代わりに相続することで、家族全体の利益を保護する目的があります。日本の民法では、代襲相続は重要な規定として位置づけられています。代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合に、その相続人の子供が相続人として権利を引き継ぐことを指します。この制度は、法定相続人が相続の機会を失った場合に、その子供が代わりに相続することで、家族全体の利益を保護する目的があります。日本の民法では、代襲相続は重要な規定として位置づけられています。

具体的には、代襲相続は被相続人の死亡時における相続人の存在が前提となります。相続人が死亡している場合、その死亡した相続人の子供が代わりに相続することになります。これにより、相続権を失うことなく次の世代に財産が伝わる仕組みが作られています。代襲相続は、特に家族間の遺産分配を円滑に行うための制度です。

代襲相続が発生する3つの場合

代襲相続が発生するケースは主に3つあります。

被相続人より前に相続人が死亡している場合

被相続人が亡くなる前に、相続人がすでに死亡している場合は、代襲相続が発生します。

被相続人と相続人が同じタイミング(同一の事故など)で死亡した場合も、相続人が相続を受けることができないため、代襲相続が発生します。

相続人が欠格事由に該当する場合

相続人が相続欠格している場合は、代襲相続が発生します。

相続欠格とは、相続人に対して次の犯罪行為や不正をした人に相続する権利を与えないようにするという民法の制度です。

①被相続人や相続人の殺害やそれを手助けした場合

②被相続人を脅して自分に有利な遺言を書かせた場合

上記の欠格事由に該当する場合には、被相続人の意思に関係なく、相続権を失います。

相続人が相続廃除されている場合

相続人が相続廃除されている場合は、代襲相続が発生します。

相続廃除は、相続人が次の行為を行った場合に、相続権がなくなるという民法の制度です。

被相続人に対して虐待や侮辱行為があった場合

被相続人に著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)があった場合

上記の行為があり、かつ被相続人が事前に家庭裁判所に申立てし、認められればその相続人は相続権を失います。

民法における代襲相続の位置づけ

日本の民法第887条では、直系卑属の代襲相続が規定されています。この法律により、親が亡くなった場合、その子供が代わりに相続人となることができます。また、民法第889条では、兄弟姉妹に関する代襲相続についても規定されています。これにより、相続人が死亡した場合でも、その家族に相続権が移る仕組みが整えられています。

代襲相続ができないケース

相続放棄の場合

相続人が相続放棄を行った場合、代襲相続は発生しません。相続放棄を行った場合、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされますが、代わりにその子供が代襲相続することにはなりません。

相続人が被相続人より後に死亡した場合

代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人よりも「前に」死亡している場合です。相続人が被相続人よりも「後に」死亡した場合には、二次相続の問題になります。

ここの場合、死亡した相続人の相続人が、二次相続人として被相続人の遺産分割協議に参加することになります。

代襲相続の対象となる人

直系卑属とは?

直系卑属とは、被相続人の子供や孫、ひ孫などを指します。例えば、被相続人の子供が先に死亡している場合、その子供の子供、つまり孫が代襲相続人として権利を持つことになります。孫も先に死亡している場合は、さらにひ孫が代襲相続人となります。

当事務所が実際にご相談をいただいた下記のケースもご参考ください。

兄弟姉妹のケース

第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、代襲相続が発生します。この場合、亡くなった兄弟姉妹の子供が相続権を引き継ぐことになります。ただし兄弟姉妹の子供までで、さらに兄弟姉妹の孫が代襲相続することはありません。

養子の扱いとその要件

代襲相続において、養子も相続人となることができます。養子縁組が法的に認められている場合、その養子も実子と同様に扱われます。したがって、養子が相続人となる場合、その子供も代襲相続人として権利を持つことができます。

養子が代襲相続人となるためには、正式な養子縁組が行われていることが必要です。さらに、養子縁組が成立していない場合や、法律上の問題がある場合には、養子は相続権を持つことができません。このため、養子縁組を行う際には、法律の要件を満たすことが重要です。

無料相談実施中

当事務所は代襲相続に関わる複雑な相続手続きを承っております。まずは無料相談をご利用くださいませ。

無料相談のご予約はお電話(092-761-5030)また下記のお問い合わせフォームよりお願い致します。

この記事の執筆者

- 福岡中央司法書士事務所 代表 森 浩一郎

-

保有資格 司法書士 専門分野 相続・遺言・民事信託 経歴 福岡中央司法書士事務所の代表を務める。平成11年2月に「福岡中央司法書士事務所」を開業。相続の相談件数約950件の経験から相談者の信頼も厚い。

- 開業20年以上の

信頼と実績 - 相続の

専門家が対応! - 無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで